Des Espagnols, premiers soldats de la « France libre » à entrer dans Paris, le 24 août 1944 et qui, le 26 août, lors du défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, escortaient le général de Gaulle, on ne parle guère. Et pourtant, ces jours-là, ils étaient reconnus et acclamés comme des héros ayant pleinement contribué à la libération de la capitale.

Evelyn Mesquida, dans son ouvrage La Nueve. Los españoles qui liberaron París [[Evelyn Mesquida, « La Nueve » (Los españoles qui liberaron París, Ediciones B, Barcelone, septembre 2008.]], publié en espagnol en 2008 et enfin traduit en français (La Nueve, 24 août 1944. Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris [[Éditions le cherche midi, Paris, août 2011]], réhabilite la mémoire de ces hommes dont il fallait occulter l’engagement afin que les Fran-çais puissent apparaître comme les grands libérateurs, juste secondés par les alliés. Les propos du général de Gaulle, le 26 août, sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris sont éloquents : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. »

De Gaulle veut rassembler les Français autour de sa personne, éviter une guerre civile, effacer la honte de la collaboration. Pragmatique et cynique, il tait la contribution des étrangers – dont les Espagnols – dans la résistance ou dans les armées. Il évoque peu celle des Anglais et des Américains, dont il craignait qu’ils ne cherchent à réduire l’indépendance de la France à leur avantage.

Les rapports de force politiques ont aussi précipité les Espagnols dans l’oubli. Les pensées dominantes du gaullisme et du communisme français rivalisaient. Gaullistes et communistes se prévalaient d’être les libérateurs, et tous flattaient l’ego collectif en évoquant un peuple français uni dans sa lutte contre l’occupant et qui s’était délivré lui-même.

Pas de doute : si l’implication des Espagnols dans la libération de la France est passée sous silence [[Même si nombre d’entre eux ont été médaillés]], c’est bien d’abord du fait de l’étroitesse d’esprit intrinsèque du patriotisme. Il contraste tant avec la motivation de ces Ibères à se battre, où qu’ils se trouvent, contre le nazisme, au nom de la liberté. Les propos de Luis Royo, l’un des survivants de la Nueve que l’auteur a rencontré, illustrent bien cela : « Je faisais la guerre et je savais que je pouvais être blessé ou que je pouvais mourir. La vérité est que je n’ai jamais pensé que je luttais pour libérer la France, mais que je luttais pour la liberté. Pour nous, cette lutte signifiait la continuation de la guerre civile [[pp. 243-244]]. »

Ces Espagnols avaient combattu le franquisme qui était appuyé par le régime fasciste portugais de Salazar et secondé des forces fascistes italiennes et nazies allemandes. Ils étaient bien conscients que, la guerre civile espagnole avait été un champ d’expérimentation des armes du régime nazie et que la victoire du franquisme était le prélude à l’expansion de ce type d’idéologie totalitaire.

La France les avait « accueillis », à partir de la fin janvier 1939, au moment de la Retirada (la retraite), l’exode massif des réfugiés espagnols, dans des conditions indignes, en particulier pour les combattants entassés dans des camps, officiellement nommés « camps de concentration ». Cette attitude méprisante se prolonge jusqu’à maintenant. La France passe sous silence le rôle non négligeable joué par ces hommes pour mettre fin à l’occupation allemande et jeter à bas le nazisme. Pourtant, leur participation a été conséquente, tant par le nombre d’Espagnols qui ont rejoint les différentes forces combattantes [[Le chiffre de 60 000 maquisards dans le Sud-Ouest est avancé. Au terme de ses recherches, Evelyn Mesquida es-time que les républicains espagnols qui ont combattu le nazisme en France seraient plus de 10 000.]] que par la qualité et la solidité de leur engagement, qui les amenait, bien souvent, à se mettre en première ligne, forts de leur expérience du combat et animés par leur idéal de liberté et leur haine de la dictature.

Cette occultation est aggravée par le sentiment de trahison : la France ne s’engagera pas contre Franco. En outre, la guerre froide entraîne une banalisation des relations avec le régime franquiste ; et, par conséquent, l’oubli s’approfondit.

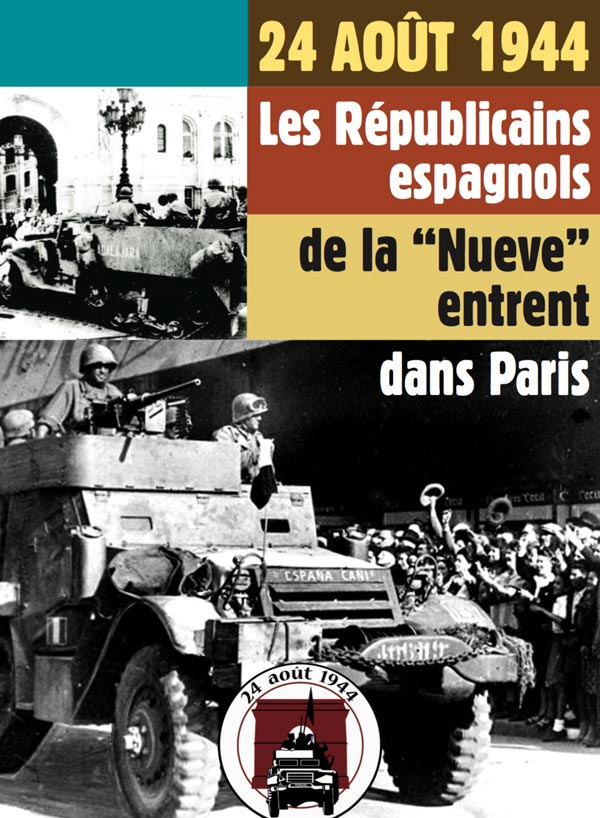

C’est soixante ans plus tard que la ville de Paris reconnaîtra que les premiers libérateurs à entrer dans Paris, le 24 août 1944, sont les soldats de la 9e compagnie (appelée « la Nueve ») du 3e bataillon de marche du Tchad, commandée par le capitaine Raymond Dronne et appartenant à la deuxième division blindée (2e DB) du général Leclerc.

Son nom l’indique : cette compagnie était à majorité espagnole. Ainsi, enfin, Paris rend hommage à ces républicains espagnols, lancés à corps perdu dans la lutte. Elle se sou-vient que les premiers half-tracks (voitures blindées) à pénétrer dans son enceinte, avant de poursuivre le combat en Alsace et d’aller jusqu’au nid d’aigle d’Hitler, s’appelaient : Madrid, Guernica, Teruel, Guadalajara, Don Quichotte…

Toutefois, une telle reconnaissance tardive et symbolique est bien insuffisante, d’autant que les pages des manuels sont bien discrètes sur le rôle de ces républicains espagnols dans la Seconde Guerre mondiale.

Parmi eux, nombreux étaient anarchistes [[En Afrique du Nord, les cénétistes étaient nombreux dans le corps franc d’Afrique.]] ; rien d’étonnant puisqu’ils étaient très nombreux à combattre le régime de Franco. Comme les autres Espagnols antifranquistes exilés en France ou dans les colonies d’Afrique du Nord, beaucoup se sont d’abord interrogé sur l’éventualité de prendre les armes contre l’occupant allemand et, donc, de défendre ceux qui non seulement ne les avaient pas soutenus dans leur lutte pour sauvegarder la jeune république espagnole, mais, qui plus est, les avaient laissé croupir dans les camps, contraints d’effectuer de pénibles travaux en échange de l’obtention du droit d’asile.

Comme tous les républicains vaincus, ils concevaient ce combat comme la continuité de celui entamé en Espagne et espéraient – comme on leur avait promis – qu’il se poursuivrait, avec l’aide des alliés, contre la dictature de Franco.

Comme en Espagne, durant la guerre civile, ces anarchistes voulaient agir. Ils refusaient d’être des spectateurs, sachant combien le nazisme – partenaire du franquisme – est l’ennemi de la liberté, valeur fondamentale pour tout libertaire.

C’est pourquoi beaucoup d’anarchistes ont rejoint les maquis ou ont endossé l’uniforme. Antimilitaristes, ils considéraient que l’enjeu valait ce compromis avec leurs principes.

Dans l’ouvrage d’Evelyn Mesquida, les anarchistes sont très présents puisqu’ils étaient majoritaires parmi les espagnols formant la Nueve (144 dans cette compagnie de 166 hommes). Sur les 144, seuls 16 d’entre eux ont survécu à la traversée de la France, puis à celle de l’Allemagne.

Ce livre fait suite à des articles et des ouvrages collectifs[[La mémoire entre silence et oubli, presses de l’université de Laval, Québec, 2006. Sorties de la guerre, presses universitaires de Rennes, 2008.]] dans lesquels Evelyn Mesquida, journaliste (elle a été correspondante à Paris pour la revue Tiempo), écrivaine, chercheuse, après avoir fouillé dans d’innombrables archives et documents, recueilli des témoignages, porte à la connaissance des lecteurs le vécu de ces républicains espagnols, saluant ainsi leur combativité ancrée dans la fidélité à leur idéal.

La parution de ce livre en français est importante car, à travers l’exemple de la Nueve, des Français pourront découvrir, ou mieux comprendre, la contribution des Espagnols à la Libération. Des historiens pourraient s’en inspirer…

Cet ouvrage est divisé en trois grandes parties : un récit historique, des entretiens témoignages, une série de portraits des divers acteurs de cette histoire.

Le récit historique, détaillé, après dix ans de recherches, est émaillé des propos des protagonistes. L’auteur relate les périples de ces Espagnols en individualisant leur trajectoire.

Avec neuf témoignages des soldats de la Nueve qui suivent l’historique, des précisions sont encore apportées, et nous approchons mieux les parcours et la manière dont ils ont pu être vécus. Ainsi, l’ouvrage nous éclaire-t-il sur les itinéraires qui ont conduit tant d’Espagnols à faire partie de la 2e division blindée de Leclerc en 1943. Beaucoup venaient des camps de concentration français[[À l’armistice, pour mieux les contrôler, le régime de Pétain en transfère au Sahara. ]]. Certains sortaient de leur cachette. D’autres encore venaient des corps francs. Dispersés dans les armées régulières de Pétain, beaucoup ont déserté pour rejoindre les rangs du général Leclerc, qui représentait le France libre. De même, nombre d’entre eux, pour la même raison, ont déserté la Légion dans laquelle ils s’étaient enrôlés pour ne pas périr dans les camps ou sous la menace d’être renvoyés en Espagne, où la « justice » franquiste les attendait.

À l’époque, les Espagnols partageaient cette vision de de Gaulle qu’exprime Manuel Fernandez, un des survivants de la Nueve avec qui s’est entretenue l’auteure : « À cette époque, ce n’est pas le colonel Leclerc qui m’a incité à m’engager, parce que, en réalité, je le connaissais à peine ; c’est surtout la figure du général de Gaulle. Je rêvais de partir avec lui depuis le début, depuis qu’il avait lancé l’appel de Londres. Pour moi, de Gaulle était l’homme qui n’avait pas cédé aux Allemands et celui qui représentait la liberté. Comme Le-clerc était avec lui et qu’il représentait la France libre, on est partis avec celui-là[[p. 266.]]. »

Au sein de la Nueve, ces hommes ont combattu en Afrique du nord. En France, ils ont débarqué d’abord en Normandie, où ils ont combattu, puis participé à la libération de Paris, où ils ont soutenu l’insurrection, avant de poursuivre la lutte en Alsace. Enfin, ils ont livré com-bat en Allemagne, jusqu’à l’armistice.

Alors qu’ils arboraient toujours le drapeau républicain espagnol, le 27 août 1944, de Gaulle ordonna de le retirer, dans le but de redorer le blason des Français, marquant ainsi le début de la disparition historique des libérateurs étrangers.

Un des intérêts de cet écrit est de bien situer l’engagement de ces combattants au sein de La Nueve, en tissant le fil de leur histoire, et, par conséquent, de le replacer à partir de 1936, voire avant. Ainsi, nous parcourons leur épopée, de la guerre civile jusqu’à l’arrivée, pour les survivants, au « nid d’aigle » d’Hitler.

L’auteure nous relate leurs conditions de vie terribles dans les camps de concentration où ils croupissaient. Elle met en avant les traitements particuliers auxquels étaient soumis ceux considérés comme potentiellement dangereux, dont nombre de personnalités anarchistes. La mise en lumière de la réalité, particulièrement rude, des camps en Afrique du Nord retient l’attention du lecteur, car elle est peu retracée dans les différents ouvrages sur l’exil des républicains. Dans tous ces lieux, en plus de l’insalubrité, régnaient la brutalité, la perversité et l’humiliation. C’est pourtant là que se trouvait le vivier des futurs combattants espagnols qui ont renforcé les maquis ou les différentes forces alliées.

Au regard des rares ouvrages qui retracent ces pages noires de l’histoire de France, ce-lui d’Evelyn Mesquida est nécessaire. Il est aussi salutaire, car il rappelle, à travers le récit même de l’implication de ces hommes, que le pays qui les a si mal traités leur est, en plus, redevable. Comme le montre bien l’auteure, leur contribution a été d’autant plus remarquable qu’ils avaient l’expérience du combat. En outre, leur conscience politique les rendait courageux et déterminés – bien que rebelles, pour beaucoup d’entre eux, à la discipline militaire –, comme en ont témoigné le général Leclerc et le capitaine Dronne.

Le mérite essentiel de cet ouvrage d’Evelyn Mesquida est de donner une visibilité à ces hommes, de les extraire de l’oubli dans lequel ils ont sombré.

Agnès Pavlowsky